#22 誇らず驕らず気負わず、古代布を継ぐ(村上市山熊田)

羽越しな布職人

大滝ジュンコ(45)

村上市山熊田。山形県と県境に位置する山村。人口の約60%以上が、65歳以上という、いわゆる限界集落。

この地域で古くから作られてきたのが「羽越しな布」と呼ばれる織物。

珍しいのは、シナノキという木の皮を剥いで糸を紡ぐ。その糸で機織り布にする。日本の三大古代布に数えられ、県の伝統的工芸に選ばれている。

しかし今では、作り手も減少してきた。

そのしな布を受け継ごうと、8年前に移住したのが、埼玉県出身の大滝ジュンコさん。山熊田の縁は、9年前。友人の紹介で山熊田に遊びにきたことだった。

当時、現代芸術家として活動をしてきた大滝さんはその素朴な暮らしに衝撃を受けたという。夏には野菜をつくり、冬は薪で暖をとる。そこで出会ったのが、しな布。木の皮からつくる布、その美しさに魅了された。そして、将来この技術が消えてしまうかも知れないと考えたとき、自分の手で、将来に残そうと考えた。

そして今年4月。新たな仲間が加わった。

東京で染め物職人として働いていた女性、丹羽梢さん(28)。山熊田生まれの友人の誘いで山熊田を訪れ、しな布に出会った。

その自然から生み出す糸の魅力に惹かれて、しな布づくりをすることを決めた。

彼女の行動は、軽やかだった。

伝統工芸が消えていくことに、憤りを感じながらも、それに気負うことなく

「自分にできることをするだけ」と語る。

今、伝統的工芸のしな布に、新たな価値を生み出そうと二人が始めたこと。

しな布に彩りを持たせること。これまで薄い黄色や茶色が一般的だったしな布を、シナの木の皮で染める。

この夏、その第一歩に向けて動き始めた、二人の職人にセッキンした。

-

「カギはよそ者の郷土愛 赤字脱却の仕掛け人」(柏崎市)

#21 2023年6月25日 放送

柏崎市高柳町にある温泉宿泊施設「高柳じょんのび村」現在、経営再建中である。2023年度の赤字脱却を目標にむけて奮闘しているのが、公募で社長に就任した、吉村英治さん(47)。元HIS社員だ。そして、その右腕として活躍する伊藤美穂さん。伊藤さんも、吉村さんと同じHIS社員だった。広島市内の支店長時代に、赤字だった店を1年で黒字化に成功した実績を持つ。吉村さんは、その手腕とコミュニケーション力を買って白羽の矢を立て、新潟に呼び寄せた。2021年に、じょんのび村のセールスマネージャーに就いた伊藤さん。旅行会社での経験を生かし、2023年度の黒字化にむけて、様々な企画や施設改革を行ってきた。まずは、フロント業務やお食事処のシステム改革。屋外の野菜直売所を、マルシェとして観光客が楽しめる場所に変えた。さらに去年は、アーティスト「ひなた」をむかえたクリスマスイベントなどを開催した。地元常連客の戸惑いや、従来のスタッフからの反発も少なからずあった。伊藤さんが、「よそ者目線」を大事にして、改革を行っている。しかし冷静な判断や行動には、地元への参加意識を忘れない。高柳を体験し自ら感じたことを、地元スタッフとともに、実現してきた。そこには、その人柄がにじみ出ている。いつも明るくあふれんばかりの笑顔は、地元スタッフを和ませ、今では「じょんのび村」に欠かせない存在になった。心新たに今年、手掛けるのは、地元の自然を生かしたブナ林の散策コースの整備や、宿泊客用の夕食を一新させるプロジェクトをスタートなど挑戦も控えている。その仕掛け人のよそ者だからこそ、そこにかける思いにセッキンする。

-

「第三の居場所で未来をつくる市民プロジェクト」(新発田市)

#20 2023年3月26日 放送

1983年 新発田市生まれ専門学校卒業後、2004年、パリへ移住。造形美術や絵画を学んだのち、現代美術家やファッションフォトグラファーのアシスタントを務め、写真家として独立。現在は雑誌や広告などでポートレートやハイジュエリー、料理など多岐にわたる写真活動を行う。新発田市で開催した、フレンチヴィンテージ自転車のイベントの企画、運営に携わったことをきっかけに2021年に、帰国。地元新発田市で築150年の元呉服屋の民家を使い、ソーシャルデザインプロジェクトを立ち上げる。水島さんが立ち上げたプロジェクト「ISEZI Social Design Project」は、今年で2年目を迎える、町づくりプロジェクトだ。現在のメンバーは10数名、その仲間は増え続けている。約150年前に建てられた旧呉服屋「伊勢治」を借り受け、この「イセジ」をキーポイントに、滞在型観光拠点、コワーキングスペース、卓球教室、中学生の無料学習スペースなど、誰もが利用できる「第三の居場所づくり」を提供している。この場所を、フランス式の第三の場所をモデルとした「サードプレイス」として、地域の場所づくり、関係人口増加の方法を模索している。水島さんの目標は、町をリブランディングして、2060年以降の未来をつくること。局所的な町作りではなく、町全体の環境づくりをすることで、そこに集まる人、関係人口を増やすことで、地域の“盛り上がること”を目論んでいる。そのための、長期的なプロジェクトは始まったばかり。同じ志を持つ仲間と出会い、描く未来予想図とは。写真家だけにとどまらず、人生の舵を大きく切った水島さんを突き動かすものは何か。これから大きく進化する、その一歩に密着、その静かなる情熱にセッキンした。

-

「仕組みでセカイを幸せに」(三条市)

#19 2022年12月25日 放送

三条市でコンサルタント業を営む、高橋憲示(たかはしけんじ)さん。自身を「仕組家」と呼んでいる。色んな仕組みをつくって、地域社会の課題解決に取り組んでいる。彼のオフィスも一風変わっている。元工場を改装し駄菓子店を併設したリサイクルショップだ。その名を「三条ベース」1階には駄菓子店、そして卓球台やソファがある広いスペースもある。地域の子どもたちが集まり、自由に遊んだり、勉強したりといつも賑やかな声が響きわたる。「子どもたちに遊び場を」という思いから、私財を投じて約7年前に作った。2階はリサイクル店。店名は三条市の方言で「ズッペ」=「お互い様」という意味だ。ここでは物を売り買いしない。それぞれが、不要な物を持ち込み、必要な物をもらっていく物々交換。物が循環する仕組みを作り出した。生活格差をなくすため、子どもの生活支援のために始めた。今年9月。新潟市中央区・西堀ローサに店舗を立ち上げた。仕組家・高橋が次に目論んだのが、新潟に観光の新たな仕組みを誕生させること。仕掛けたのが、新潟発のファッションブランドだった。そのアイテムは、古い着物をリメイクした羽織。捨てられる古い着物を新たなファッションとして甦らせる仕組み。その工程はすべて県内の会社や福祉事業所を連携させて製造し、メイドイン新潟を実現した。SDGsが叫ばれる中、今、私たちにできる社会貢献とはなにか。希代の仕組家にセッキンする。

-

「ふるさとを元気にしたい 22歳のゆずれない思い」(阿賀町)

#18 2022年9月25日 放送

阿賀町で生まれ育った、鈴木萌々瑚(すずきももこ)さんは、大学4年生。現在、阿賀町の会社でインターンとして、活動している。 その目的は、生まれ故郷の阿賀町を元気にしたい。鈴木さんは、東京の大学に進学。就職活動を行う頃、目標を見失いかけていた。 そんな時、思い起こしたのが、自分の故郷。 「私のふるさとは、元気なのだろうか」 就職は、新潟県内の企業に決まったが、思うのは、地元、阿賀町。大学4年生の今年。就職までの1年間、阿賀町でインターンをすることに。 選んだインターン先は、阿賀町の自然を生かしたイベントを企画する会社。 そこで任せられたのは、鈴木さんの育った集落のウォーキングイベントだった。 このイベントを通して感じる、町おこしの難しさ。 地元を大切にする気持ちと、町おこしとは、地元を愛することとは。22歳の地元愛とその葛藤に、セッキンした。

-

「かやぶきの里に住み継ぐ27歳の移住夫婦」(柏崎市)

#17 2022年6月26日 放送

柏崎市、荻ノ島に移住して1年の橋本和明さん(27)と紫乃さん(26)夫婦。茅葺きの集落として知られる荻ノ島集落の人口は約50人。茅葺きの民家は約8軒と年々減少している。和明さんは、茅葺き職人として、茅葺きの民家を残そうと移住を決めた。材料となる茅の調達のため「カヤ場」を作る計画をたて、持続を目指している。和明さんと、紫乃さんの願いは、荻ノ島が住み継がれる集落になること。そして、この土地で、楽しく暮らすこと。そこで考えたのが、地域と観光客が交流できるカフェをオープンすること。既存の交流施設を利用して、もっと集落のことを知ってもらえる場、住民が野菜や手作りの品を売る場にしたいと里山で楽しく暮らしたいと願う夫婦のひたむきでたくましい山村生活にセッキンする。

-

「燕の伝統技術で奏でる新世代楽器・ハンドパン」(燕市)

#16 2022年3月27日 放送

ものづくりの町として全国的に知られる燕市で、楽器作りに打ち込む若者がいる。つくっている楽器は、叩くことで、幻想的な響きを奏でる、次世代楽器ハンドパン。奏者の久保田リョウヘイ(24)さんと職人を目指す時田清正さん(24)。2人は高校の同級生。オリジナルのハンドパン作りに挑む幼なじみの2人に、セッキンした。

-

「佐渡の“成長する”チョコレート工場」莚(むしろ)カカオクラブ(佐渡市)

#15 2021年12月27日 放送

佐渡市の南側。田んぼの中に突然現れた「チョコレート工場」。

佐渡市出身の勝田さんは、カカオ豆から作る本格的なチョコ作りをしている。人が少ない地域で始めたチョコレート作りは、彼の大きな挑戦だった。オープンして2か月目の姿にセッキンした。 -

「気持ちいい森をつくる伐採人」(十日町市)

#14 2021年9月26日 放送

木にひっかけたロープに身をあずけ、空中を移動し枝を切る技術、特殊伐採。古くは空師とも呼ばれた。十日町の太島さんはその技術は隣接する建物を傷つけずに木だけを切り倒す。そんな太島さんの目標は木を切らないこと。「気持ちいい森を残すこと」ために踏み出した姿にセッキンした。

-

コスプレ+写真で仕掛ける「フォトツーリズム」

#13 2021年6月29日 放送

新潟市中央区の商店街で行われるコスプレ撮影会。手がけるのは着物スタイリストのワダさん。その非日常の世界は、男性をも虜にした。さらに写真を観光誘客は新たなムーブメントにしようと動き出した。フォトツーリズムの仕掛け人にセッキンした。

-

「農業にエンターテイメントを!」若きいちご農家の挑戦

#12 2021年3月21日 放送

新潟市のいちご農家・山倉慎二さん。若いころは農業が嫌いだった。しかし得意のダンスのように農業にもスタイルがあると気づき、今ではSNSを通して、農業をエンタメにしようと、ヒップホップやダンスと融合させて発信する。農業は楽しいを地で行く若きファーマーが、生み出した新たな価値観にセッキンした。

-

「伝統のかやの実で佐渡に仕事を!」今どき女子の挑戦!

#11 2020年12月27日 放送

佐渡・赤泊で地元特産かやの実を使った“かりんとう”を製造する野口さん。東京の大学に進学後、選んだ道は存続危機だった伝統菓子づくりを継ぐこと。そして佐渡に仕事を増やしたい。「人生をかけてやるべきとは何か」を問う。その4年目の挑戦にセッキンした。

-

「舌がんと後悔しない生き方」~“自分の思いを伝える”織物絵本作家~

#10 2020年9月29日 放送

原さんは、自身で織った織物で絵本を作る絵本作家。しかし舌がんを患っていた。そして手術はしないと決めた。絵本の読み聞かせができなくなるから。原さんが大事にしていることは「今、どう生きるか」。その人生観と絵本に込める思いにセッキンした。

-

特別編「関川村を海外へ」~アメリカ人ママの1年後

#09 2020年6月28日 放送

1年前にセッキンした川﨑パトリシアさん。関川村の魅力を発信するマンガ制作を新たにはじめた。取材から1年…、情報誌は最終号を迎えた。これまでの活動を振り返った時、自身に芽生えた気持ちの変化にセッキンした。

-

ちいさな人情商店~お年寄りの御用聞き

#08 2020年3月29日 放送

村上市塩谷に週2日開店する商店がある。扱うのは食料品のみ。地元のお年寄りがお客さんだ。切り盛りする阿部さんは、住民からの様々な注文に自ら買い出しに行き損得抜きで向き合う。支えあうとは何か…小さな人情商店にセッキンした。

-

「お茶飲み会」で田舎の面白さを発見!イナカフリーランス

#07 2019年12月22日 放送

長岡と会津で多拠点ワークをする福島生まれの清野さん。その肩書きは「イナカフリーランス」。おばあちゃん達のお茶飲み会に参加したり、廃業間近の梅林の復活に向け仲間集めをしたり…自由に行き来し活動する。彼女がみつけた田舎の魅力にセッキンした。

-

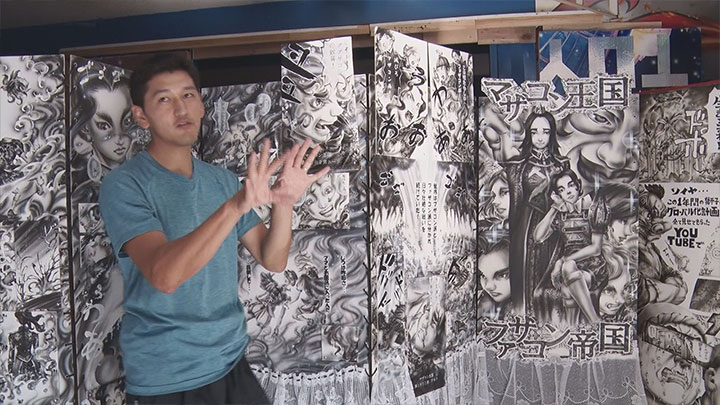

漆で描き出す“巨大マンガ”~若きマンガ絵師の野望

#06 2019年9月28日 放送

日本伝統の素材・漆とエアブラシを使って表現されるマンガ。制作するは新潟市出身の”漆マンガ絵師“竹井さん。「漆マンガ絵師を極める!」人生の岐路で絵に生きることを選択した、名もなき画家の姿にセッキンした。

-

村に嫁いで10年…関川村を世界に発信する米国人ママ

#05 2019年6月30日 放送

米国生まれの川﨑パトリシアさんは、関川村に移住して10年。夫と5人の子どもたちと暮らす。地域を愛する彼女は、自ら取材した英文情報誌を発刊しその魅力を海外に発信。村に魅せられた米国人ママにセッキンした。

-

「来ないなら呼ぶ!」老舗温泉旅館、女将の流儀

#04 2019年3月31日 放送

岩室温泉の温泉旅館ゆもとや。女将の髙島さんは、温泉旅館の固定概念を変えた。自分たちで客を呼ぶこと。東京からの直通バスや旅館外の店で食事を提供するプランを開発した。みずから先頭にたって温泉街復活に奮闘する「女将の流儀」にセッキンした

-

“ローカルガストロノミー”で注目!俺流フレンチレストラン

#03 2018年12月23日 放送

三条市の田園のなかにあるフレンチレストラン「ウオゼン」は、予約の絶えない人気店。オーナーシェフが自ら狩りや釣りに行き食材を調達し、県内産の食材だけを使う。孤高のシェフが作り出す俺流フレンチの世界にセッキンした。

-

佐渡の山あいにある、小さなドーナツ屋

#02 2018年9月30日 放送

佐渡市の山間の集落に、小さなドーナツ店「タガヤス堂」がある。長岡から移住した29歳の青年が営むお店の商品は、たった2種類のドーナツ。1日に200個を売る人気ドーナツ店の日常にセッキンした。

-

佐渡「鬼太鼓」の舞台裏

#01 2018年6月24日 放送

伝統芸能「鬼太鼓」にカメラが接近!120もの集落で受け継がれ、それぞれ踊り方が異なるという「鬼太鼓」。その伝統はいつから続いているのか?なぜ鬼なのか?佐渡の集落に滞在し、そのナゾを追った。